В каких фондах теоретически может быть указана польская национальность

Допустим, вы только начинаете разбираться в теме поиска польских корней. Или наоборот — за консультацией ко мне часто обращаются те, кто искал документы предков годами, а то и десятилетием. Люди, хорошо ориентирующиеся в структуре архивов, знают названия фондов, но… сталкиваются с глухой стеной: упёрлись в тупик и не понимают, куда двигаться дальше. Рекомендации этой статьи подойдут и для тех, кто делает первые шаги, и для тех, кто уже многое прошёл, но не нашёл ответа на главный вопрос — как и где искать запись о национальности.

Первое, что нужно чётко усвоить: искать национальность в документах XIX века — ошибка методологическая. В том виде, как мы её понимаем сегодня (включённую в документы), она в дореволюционных и имперских бумагах не фиксировалась. У меня есть подробное видео на эту тему на YouTube, где я объясняю, почему это так: смотреть видео.

На практике логика новичков обычно выглядит так: раз бабушку крестили в костёле в польский период на Всходних Кресах — значит, нужно искать метрику. Нашли запись о крещении, открывают — и разочарование: нет графы «национальность». Начинаются вопросы: а стоит ли вообще продолжать? Отвечаю сразу: стоит, но не так. В метриках — ни XVII, ни XX века — этническая принадлежность не указывалась. Это не пропуск, не недосмотр, не «плохой батюшка» или «не тот приход» — это просто не та категория документа, где фиксировалась национальность. Следовательно, делать на этом основании выводы о её отсутствии — значит искать наощупь, пальцем в небо.

Другой частый мотив — семейные легенды. Например, вам с детства рассказывали, что прабабка и прадед были состоятельными землевладельцами в межвоенной Польше. Кажется логичным: надо найти их в списках собственников земли, и, возможно, там будет указана национальность. Увы, нет. Национальность в списках землевладельцев не указывалась. Более того, даже наличие у предка собственности в 20–30-х годах XX века не было доказательством его польского гражданства (в том числе в те годы, когда по гражданству можно было получить Карту Поляка до декабря 2017 года). Земля могла быть унаследована от родителей, которые купили её ещё при Российской империи.

Другое дело — если вы документально докажете, что земля была приобретена именно в период с 1919 по 1939 год. В таком случае появляется юридически значимое основание считать ваших предков гражданами II Речи Посполитой, потому что покупать землю тогда имели право только граждане Польши. Но даже в этом случае это не даёт прямого выхода на запись о национальности — только на гражданство, что само по себе с 2017 года уже не является основанием для КП.

Национальность может быть в теории указана в любом фонде, который содержал списки граждан по какому-либо признаку. Однако важно понимать: само наличие графы «национальность» не случайно, а подчинено функциональному назначению конкретного документа. Чтобы разобраться в этом, стоит рассмотреть несколько примеров, часто вызывающих недоумение у людей, которые приступили к поиску польских корней.

На первый взгляд может показаться нелогичным, что в одних бумагах и формулярах Второй Речи Посполитой национальность фиксировалась, а в других, таких как списки избирателей в Сейм и Сенат, — отсутствовала. Однако здесь действует своя внутренняя логика, опирающаяся на два фактора: функциональное назначение документа и политическую чувствительность самого вопроса.

Популярные до 2017 года списки избирателей представляли собой не этнический регистр, а инструмент административно-правового учёта. Их задача заключалась в подтверждении права гражданина на участие в выборах — по возрасту, гражданству, месту жительства и дееспособности. Национальность в данном случае юридического значения не имела и никак не влияла на избирательные права. Поэтому фиксировать её в подобных реестрах не только не требовалось, но и могло привести к излишнему напряжению. В многонациональной Второй Речи Посполитой, особенно на Всходних Кресах, наличие национальности в списках избирателей могло усугубить локальные конфликты, стать поводом для обвинений в дискриминации и вступить в противоречие с официальной риторикой «одного гражданства». Именно поэтому массовые документы — списки избирателей, налогоплательщиков, — сознательно избавлялись от этнических классификаций, чтобы не подрывать принцип формального равенства всех граждан.

Аналогичный подход применялся и в сфере образования. Школьный аттестат — это типовой документ, фиксирующий успеваемость, поведение, дату окончания учёбы и подписи администрации. Это — не документ идентичности, а лишь свидетельство об уровне образования. Включение национальности в такой документ выглядело бы избыточным и потенциально опасным. Оно могло бы трактоваться как предпосылка к дискриминации при приёме в учебные заведения или устройстве на работу, особенно в условиях этнически смешанных регионов. Поэтому попытки найти национальность предка через его школьный аттестат изначально обречены на провал: этот документ не имел к этнической принадлежности никакого отношения.

Включаем логику: подробнее об историческом контексте

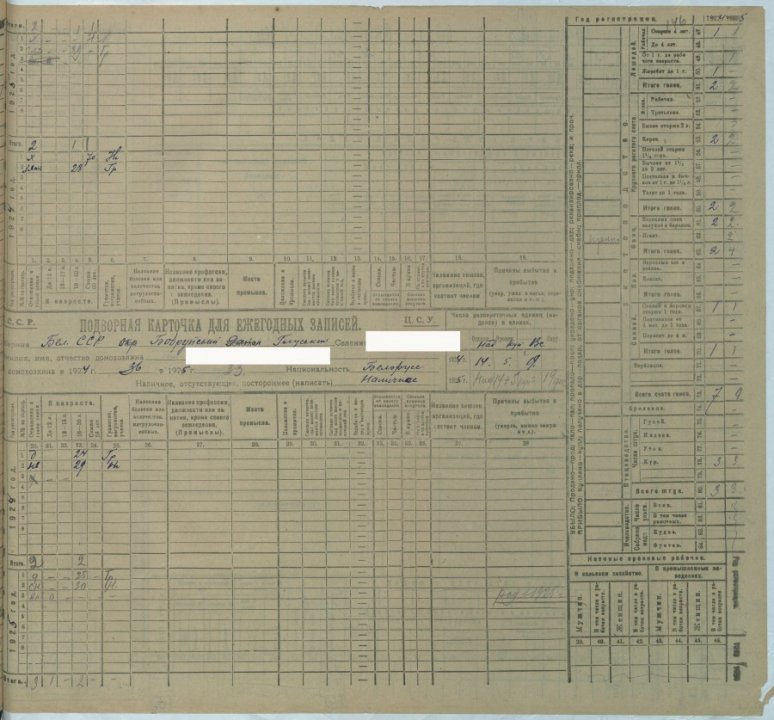

Второй важный момент – это исторический контекст документов, в которых вы хотите найти запись о национальности. Я бы отметила, что это самый главный момент, поскольку под гнетом обстоятельств даже самый матерый поляк мог продиктовать себя белорусом. Давайте рассмотрим примеры архивных фондов, в которых потенциально можно пробовать разыскивать национальность. В своём конспекте по самостоятельному поиску польских корней я подробно разбираю, как правильно фильтровать и интерпретировать подобные фонды, особенно в период фашистской оккупации, когда документооборот нёс в себе искажения административного и идеологического характера.

Возьмем для примера архивный фонд польского периода «Дисненская поветовая комендатура государственной полиции» и рассмотрим его с точки зрения исторического контекста. Где могла быть интересная вам национальность, а где нет.

Большая часть описей фонда носит описательный характер (циркуляры, списки населенных пунктов, программы).

Поскольку фонд правоохранительный, имеем тут следственные дела по обвинению граждан в коммунистической деятельности. Вот тут в дело вступает исторический контекст. Поляков мы тут вряд ли найдем, коммунистическую пропаганду люди, считающие себя поляками, не стали бы вести. По той же причине сомневаюсь, что назвали бы себя поляками люди, которые бежали в СССР с польских территорий («Анкеты на лиц, бежавших в СССР и возвратившихся обратно»). Национальность в этих документах — переменная, подверженная двойному давлению: со стороны советской власти и со стороны политического инстинкта выживания. Поэтому польская национальность там либо вовсе не указывается, либо намеренно заменяется.

На что лично я обратила бы внимание в данном фонде? Вот: документы по личному составу (полиция), заявления граждан о принятии на службу в полицию, личные карточки полицейских, список личного состава пожарной охраны. С историческим контекстом тут будет порядок. Служба государственная, государство было польское, следовательно, люди, находившиеся на государственной службе должны быть лояльные к власти. И если в теории в описях фонда будет упоминаться национальность, она с большой вероятностью будет польской.

Многих удивляет, почему в одних исторических источниках национальность указывалась, а в других — нет. Особенно бросается в глаза контраст: в избирательных списках II Речи Посполитой или школьных аттестатах национальность отсутствовала, а вот в списках партизан времён Второй мировой войны она фиксировалась. На первый взгляд — это противоречие. Но если взглянуть на логику составления этих документов и на идеологический контекст, становится ясно: речь идёт о принципиально разных системах администрирования.

Советская бюрократия жёстко регламентировала сбор данных по национальности. Эта графа стала обязательной в документах генеалогического характера. Партизанские списки — не исключение. Национальность в них играла роль дополнительного средства идентификации, особенно на фоне массовых совпадений фамилий и имён. В послевоенных архивах это было критически важно — как для учёта, так и для оформления наградных документов, посмертных удостоверений или предоставления льгот семьям погибших.

Но вопрос не сводился только к технике учёта. Важно помнить и о политической составляющей: СССР стремился показать, что в борьбе с фашизмом участвовали представители всех наций. Указание национальности в списках позволило демонстрировать "многонациональное братство", подкрепляя официальную идеологию единства народов. Партизан белорус, партизан еврей, партизан татарин — все сражались за общее дело.

Комментарии