Тайны метрических книг: как заключались браки в Беларуси от XVI до XX веков

Приблизимся к тайнам метрических книг о бракосочетавшихся поближе и разберемся, как культовые учреждения – церкви и костелы – кконтролировали браки в Беларуси от XVI века до XX века. О

поиске сведений о рождении в ЗАГС, архивах ЗАГС и метрических книгах большая статья есть.

Начну с того, что метрические книги появились на фоне усиливающегося влияния церкви на общественные и религиозные процессы. В XVI веке, под влиянием решений Тридентского собора (1545–1563), католическая церковь начала внедрять систему систематической регистрации религиозных таинств, включая венчание. Главная цель этих нововведений заключалась в том, чтобы усилить контроль над духовной жизнью прихожан и упорядочить административные процессы, связанные с жизненными событиями, такими как рождение, брак и смерть.

До XVI века церковь также контролировала венчание на территории Беларуси через ряд механизмов, связанных с религиозными нормами и местными обычаями. Основным инструментом контроля были церковные каноны, которые определяли условия, необходимые для заключения брака. Это включало возраст жениха и невесты, необходимость благословения родителей и запрещение браков между близкими родственниками. Отмечу, что эти правила распространялись не только на католиков, но и на православных верующих в регионе.

Перед заключением брака священники проверяли степень родства между будущими супругами. Это предотвращало заключение браков, которые могли считаться незаконными с точки зрения церкви.

Венчание в церкви рассматривалось как обязательное и отказ от него мог повлечь за собой эккоммуникацию. Это создавало дополнительное давление на пары, чтобы они следовали церковным правилам.

Даже до XVI века церковь вела записи о венчаниях. Эти записи служили не только для учёта, но и для защиты прав супругов, а также для проверки легитимности детей, что делало их важными документами для будущих поколений.

В маленьких деревнях и приходах общественное мнение играло важную роль. Жители общины могли участвовать в обсуждении намерений молодожёнов, что обеспечивало контроль со стороны общества.

В XVI веке церковь в Польше, Литве и Беларуси начала вести первые метрические книги, фиксируя информацию о венчаниях. Важным аспектом становилось документирование семейного положения и соблюдение брачных обычаев. Книги венчания записывали сведения о супругах, свидетелях и священнике, который совершал обряд, а также даты и места проведения церемонии.

Метрические книги становились важным юридическим документом, используемым в случаях споров о легитимности и законности браков.

Возраст вступления в брак

В XVI-XVII веках на территории Беларуси согласно каноническому праву, минимальный брачный возраст для женщин составлял 12 лет, а для мужчин — 14 лет. Эти нормы были установлены для защиты интересов женщин и для предотвращения нежелательных браков. Однако в реальной жизни большинство девушек выходили замуж в более позднем возрасте, обычно от 15 до 20 лет, в то время как мужчины чаще женились в возрасте от 18 до 25 лет. Семьи старались обеспечить своих дочерей, откладывая замужество до тех пор, пока не смогут предоставить достойное приданое, которое играло важную роль в выборе мужа. Приданое могло включать деньги, земли или другие материальные ценности, что повышало шансы невесты на выгодный брак и достойного супруга. В семьях, где было приданое, девушки могли ожидать более подходящих кандидатов для брака.

С XVIII века возраст вступления в брак начинает расти, особенно в сельской местности. Статут Великого княжества Литовского 1588 года закрепил минимальный возраст для вступления в брак для мужчин на уровне 18 лет, а для женщин — 15 лет. На практике девушки часто выходили замуж в 18-20 лет, а мужчины — в 20-25 лет. Это объяснялось необходимостью накопить ресурсы для создания семьи. Браки зачастую были экономическими союзами, и родители играли ключевую роль в выборе партнера для своих детей.

В XIX веке, с распространением католицизма и усилением государственного контроля, возраст вступления в брак повышается. Церковные документы фиксируют, что жених должен был достигнуть 18 лет, а невеста — 16 лет. Обязательным условием стало благословение родителей, а также наличие документов, подтверждающих совершеннолетие.

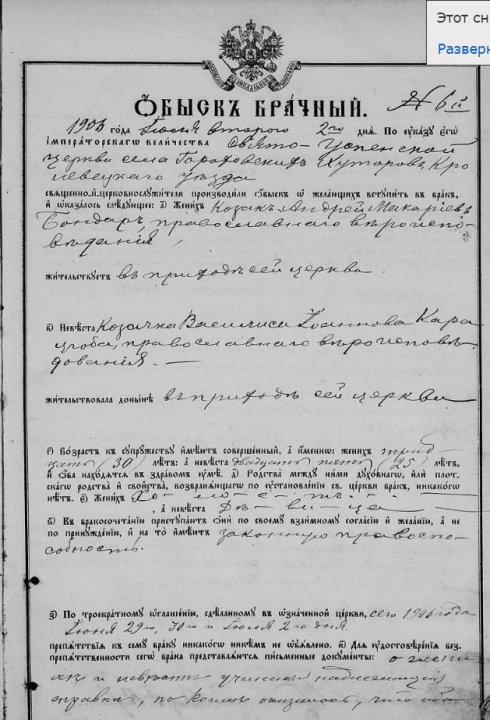

В православной церкви существовала традиция брачных обысков с середины 18 века. Этот процесс был введен для проверки отсутствия родства между женихом и невестой, а также для того, чтобы убедиться в отсутствии других препятствий для брака. Документ, заверенный свидетелями, подтверждал, что брак мог состояться.

Записи брачных обысков были не просто формальностью — они проверялись церковью и могли повлиять на окончательное решение о венчании. В случае выявления препятствий для брака венчание могло быть отменено, а свидетели, предоставившие ложные показания, несли ответственность.

Брачные обыски — это не только юридические документы, но и ценные источники для генеалогического поиска. Из них можно узнать подробную информацию о месте жительства, возрасте, семейном положении жениха и невесты, а также об их родственниках, что делает эти записи важным инструментом для тех, кто восстанавливает свою родословную.

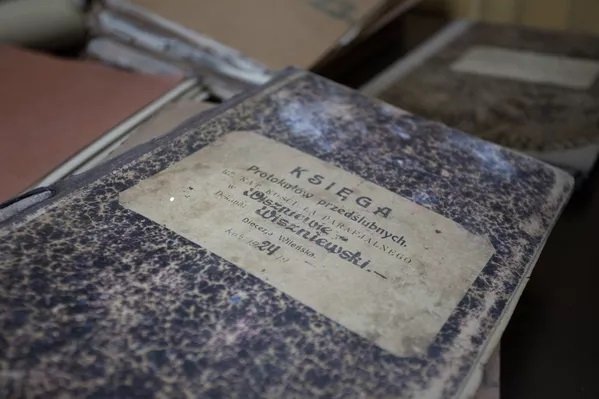

Книги предсвадебных протоколов/ Księgi protokołów przedślubnych велись католическими приходами.

В Księgi protokołów przedślubnych вносились данные о женихе и невесте, их полные имена, возраст и дата рождения, социальный и имущественный статус (шляхта, мещане, крестьяне), род занятий, место проживания. Также информация о семьях, имена родителей жениха и невесты, социальный статус родителей, указание на благословение или согласие родителей на брак (если требовалось).

Также можно найти упоминание о шляхетском или ином особом статусе, о принадлежности к католической церкви (или другой конфессии).

Информация о проверке, не находились ли жених или невеста под запретом на брак по религиозным причинам (например, браки между католиками и некатоликами могли требовать специального разрешения).

Присутствует дата публикации оглашений (zapowiedzi), запись о том, когда и где были оглашены намерения заключить брак. Цель оглашений – убедиться, что у потенциального брака нет препятствий (например, других обязательств или возражений со стороны общины).

Можно найти замечания священника, например, комментарии о характере или обстоятельствах пары, информация о возможных препятствиях или специальных условиях, а также дату и место бракосочетания.

Księgi protokołów przedślubnych, кроме архивов, можно искать непосредственно в приходах, особенно если приход действующий и имеет долгую историю.

Как найти запись о венчании, если неизвестно место жительства

Подходим к теме, которая составляет затруднение для тех, кто осуществляет самостоятельный генеалогический поиск. Чаще всего, о представителях четвертого колена нам что-то да известно либо вполне возможно выяснить. Если мне известно, где родились и крестились прадеды – а это вполне можно выяснить у живых родственников, по документам деда или бабки – то я смогу выяснить данные о родителях прадедов. Могу «поднять» метрику крещения прабабки и прочитаю информацию о ее родителях: в какой деревне жили, а также узнаю из метрики девичью фамилию прапрабабки.

Допустим, что я настроена идти вглубь. И вот на этом моменте уже происходит значительное затруднение. Именно поэтому люди и обращаются к историкам-генеалогам за составлением генеалогического древа. Они умеют искать по-другому, знают много нюансов. Ведь самостоятельно узнать, из какой деревни была прапрабабка будет сложно. Приходили чаще всего к свекрам, так что место жительства прапрадеда будет известно. А вот брак мог заключаться как в приходе жениха, так и невесты. Понятно, что искали невест в деревнях поблизости, далеко не ехали, но все равно это не отменяет уровня поиска с тремя звездочками и двумя неизвестными…

В XVI веке браки на территории современной Беларуси заключались, как правило, в приходе невесты. Это объяснялось тем, что невеста считалась главной стороной в церемонии, и брачная церемония проходила там, где она жила, что облегчало подготовку к свадьбе и сборы.

В XVII веке основное правило не изменилось, и большинство браков по-прежнему заключалось в приходе невесты. Однако в некоторых случаях, особенно если жених был из более высокого сословия или его приход имел важное религиозное значение, брачная церемония могла проходить и в его приходе.

В XVIII веке с изменением социальных и экономических условий появилась тенденция к заключению браков в приходе жениха, особенно если семья жениха была более состоятельной. Родители жениха стали активнее влиять на выбор места проведения церемонии, и это иногда превращалось в символ укрепления родственных связей.

В XIX веке церемония в приходе жениха стала еще более распространенной. Этот век характеризуется усилением влияния патриархальных норм, где основную роль играла семья жениха. Браки все чаще заключались в приходе жениха, особенно в городских и состоятельных семьях, а невеста после свадьбы переезжала в дом мужа.

В XX веке с установлением государственной системы регистрации браков традиции несколько изменились. В начале века традиция заключения брака в приходе жениха оставалась сильной, но со временем выбор места заключения брака становился более гибким, с акцентом на практичность. Плюс светская регистрация брака становилась обязательной, что ослабило строгую привязанность к церковным приходам.

В качестве исключения хочу отметить, что на Полесье существовала долгое время традиция женитьбы на односельчанах, что облегчает генеалогический поиск. Полесье имело уникальные географические и климатические условия, включая болотистые земли и леса, это ограничивало миграцию и взаимодействие с соседними деревнями. Случались печальные последствия для генофонда. Даже в советские времена в этом регионе были деревни, где в силу этой традиции встречались браки между родственниками, что приводило к рождению детей с физическими и психическими изъянами.

Если не известно, из какой деревни была невеста, процесс поиска может усложниться, но есть несколько стратегий, которые помогут.

Если есть информация о месте жительства жениха, то начните с поиска метрических книг по приходу, где проживал жених, так как иногда браки заключались в его приходе.

В архивах можно искать записи по фамилии жениха и невесты, если их фамилии известны.

Ревизские сказки или переписи помогут узнать, в каком населенном пункте проживали предки. Найдя их место жительства, можно сузить поиск.

Есть в архивах фонды, называются Списки жителей деревень. Если обладаете временем и терпением – можете прибегнуть к этому варианту.

Можно прибегнуть к генеалогическим сайтам и базам данных, которые могут содержать информацию о местах проживания и приходах определенных фамилий. Скажу прямо, что вариант не очень, но возможно для вашей фамилии сработает.

Неплохой вариант – сообщества и форумы. На различных сообществах и форумах по генеалогии можно найти информацию о списках жителей деревень, предоставленную другими пользователями, а в своих постах и сообщениях писать фамилии, которые ищете. Люди вполне могут отозваться и дать информацию.

Все ли женщины выходили замуж?

Когда я

разыскивала самостоятельно информацию о своем пятом колене, листала католические метрические книги середины 19 века. Была удивлена, что тогда на северо-западных землях Беларуси фиксировалось рождение достаточного количества незаконнорожденных детей, довольно поздних браков, когда тридцатилетняя девица выходила замуж за сорокалетнего вдовца… Мы так любим перевирать факты относительно нравов почти двухсотлетней давности, говорить, что все шли замуж в семнадцать, что не было незамужних, все рожали. И тогда все зависело от ситуации и жизненных обстоятельств.

В XVI веке брак считался важной социально-религиозной обязанностью, потому незамужние были большой редкостью. Большинство девушек вступали в брак по воле родителей. Однако исключение составляли те, кто посвящал себя монашеской жизни, или те, чьи семьи были слишком бедны, чтобы организовать достойный брак. В эти века рождение детей вне брака считалось большим позором для семьи. Незаконнорожденные дети рождались крайне редко, поскольку на женщин оказывалось сильное социальное давление. Метрические книги редко фиксировали такие случаи.

В XVII веке число незамужних девушек начало увеличиваться из-за частых войн и экономических трудностей. Многие мужчины погибали на войне, что снижало количество потенциальных женихов. Также обострилась проблема бедности, что делало брак труднодоступным для семей с низкими доходами. В метрических книгах начинают появляться записи о незаконнорожденных детях, хотя эти случаи по-прежнему считались исключением. В основном такие дети рождались в бедных семьях или у прислуги.

В XVIII веке увеличился разрыв между социальными классами. Девушки из бедных семей часто оставались незамужними, так как не могли предложить приданое. В дворянских и зажиточных семьях выходить замуж за неподходящего по сословию человека было непрестижно, что ограничивало выбор.

В XIX веке проблема приданого стала ключевой причиной, почему многие девушки оставались незамужними. В семьях, где не было средств на достойное приданое, девушки могли так и не выйти замуж. Кроме того, рост городов и изменение общественного строя привели к новым социальным барьерам. В метрических книгах того времени больше записей о внебрачных детях, особенно в сельской местности и среди беднейших слоёв населения.

В XX веке ситуация начала изменяться с приходом новых социальных реформ. Однако в начале века из-за экономической нестабильности и последствий войн многие девушки оставались незамужними.

Впечатляет, как сильно видоизменился подход к заключению брака за столетия. Многие века он был необходим для физического и социального выживания.