Мой прадед был из шляхты, дворянином. Что мне это дает?

Нечасто, но порой слышу истории о том, что предки четвертого колена были шляхтой. Или там крестьянин-прадед женился на прабабке из шляхты. Приходится объяснять, что это, во-первых, была “как бы” шляхта. Если бы прабабка была из крупнопоместной, богатой шляхетской семьи, мой собеседник разговаривал бы по Скайп из какой-нибудь Франции... Потому что господа все, как известно, в Париже. Сами посудите, Радзивиллы сейчас где живут? Может, это и не самый лучший пример, потому что это была семья магнатов, а не просто богатая шляхетская семья. Но, тем не менее, знатные шляхетские фамилии также иммигрировали за границу. Да и стал бы жениться знатный шляхтич на крестьянке и наоборот?

Так к какой же шляхте принадлежали, скорее всего, ваши предки? К мелкой шляхте, которая вела жизнь, похожую на крестьянскую. Также расскажу, как с помощью метрических книг можно выяснить, имели ли предки титул шляхтича (дворянина).

Известно, что ни у одной нации или государства в Европе не было такого количества свободных людей, работавших на земле, как в I Речи Посполитой. Люди, которые обрабатывали землю своими руками, не были ни в ленной, ни в чиншевой зависимости, но по наследуемому праву, имели равные права и привилегии с «панами», могли выбрать царя из своей среды. Это они назывались на наших территориях мелкой, загонной, загродовой или шарачковой шляхтой. Именно эту белорусскую шляхту описал В. Дунин-Марцинкевич в пьесе «Пинская шляхта». Историю этой шляхты никто из историков не описывал, и что еще хуже, мало кто их историю понимал. Одни историки молчали, другие повторяли сухие общие фразы и штампы или, что еще более странно, насмехались над простотой жизни этой шляхты, упрекая их, живших трудом своих рук, как крестьяне, в том, что они не имели ни ума, ни образования. А другие историки, как бы во имя принципов прогресса и демократии, осудили самое демократичное явление Речи Посполитой в свое время. Потому что такое разнообразие и численность шляхты на наших землях было прямым наследием демократической политики I Речи Посполитой. Что в итоге, конечно, крайне негативно отразилось на истории этого государства, как мы знаем, и привело к разделам I RP.

Шляхта загродовая или застенковая (околичная)

Шляхта загродовая или застенковая (околичная)– это названия мелкой шляхты. Обедневшая часть шляхты была еще свободна от личного налога и рекрутства по праву своего рождения. В подавляющем большинстве случаев мелкая шляхта не имела подданных и зарабатывала на жизнь крестьянским трудом. Эти названия исторически использовались для различения шляхетских и крестьянских поселений, расположенных в деревнях. После отмены крепостного права «правление» шляхты ограничилось их собственным подворьем. Тогда появилась шляхта голота — «дворовая шляхта», полностью лишившаяся своих земель. Из метрических книг также можно узнать, в каких деревнях проживала застенковая (околичная) шляхта, какая группа образовалась в результате постепенного раздела шляхетских угодий между детьми. Перед именем такого шляхтича титул «nobilis» не добавлялся, но отмечалось (по-польски), что он хозяин «на своей части земли». Мелкая шляхта многочисленно населяла Кресы, так называемые восточные границы бывшей Речи Посполитой.

Кресы

Понятие застенковой (околичной) шляхты обычно ассоциируется именно с Кресами. Значительная часть мелкой польской шляхты поселилась в Кресах, купив земли на малонаселенных территориях Кресов после Люблинской унии. К сожалению, ожидаемых благ она не получила, и ей не удалось приумножить свое состояние. Кроме того, наступил и обратный процесс – произошла раздробленность. Еще до разделов Речи Посполитой практиковался раздел имущества между всеми сыновьями. Таким путем многие шляхетские семьи скатились в класс застенковой шляхты, которая до последних дней крепостного права имела едва пару крестьян. В Великом княжестве Литовском в 1790 г. застенковая шляхта составляла более 70% от всей шляхты.

Отмена крепостного права

После отмены крепостного права загродовая шляхта была вынуждена самостоятельно обрабатывать землю. Представители этой шляхты очень сблизились с крестьянами и внешне мало чем отличались от крестьян. Несмотря на обнищание и утрату привилегий в XIX в., загродовая шлаяхта сохранила свою индивидуальность и вела свое происхождение от более крупных землевладельцев. Однако со временем, несмотря на осознание принадлежности к шляхетскому сословию, ряд политических факторов заставлял бедную шляхту иногда скрывать свое положение во избежание репрессий, которые имели место как в период послеповстанческих репрессий, так и с окончанием Второй мировой войны в связи с приходом к власти коммунистов, преследовавших дворянство как классовых врагов. Таким образом, около 20 000 шляхетских фамилий потеряли свои семейные драгоценности или герб, скрыв и не передав информацию о родословной следующим поколениям.

Ключевое слово предыдущего абзаца – бедная, мелкая шляхта. Именно ее потомки оставались жить на территории советских государств без угрозы для жизни, поскольку они были близки крестьянам по многим показателям. А вот, к примеру, в настоящее время представители древнего рода Тышкевичей живут в Польше, Франции Бельгии и Великобритании. Знаем о массовом бегстве знати за границу в 1917 году, также многие бежали в 1939 году с приходом большевиков в Польшу. У представителей богатых и древних дворянских родов не было шансов уцелеть при советской власти.

Период раздела I Речи Посполитой

В результате разделов Кресы оказались в составе Российской империи и Австро-Венгрии. Причиной значительного расслоения шляхты стал распад государственности Речи Посполитой. Расслоение коснулось как магнатов, так и мелкой знати. В период российского господства старостаты, а также бывшие царские имения и поместья, конфискованные у участников Ноябрьского восстания, в основном перешли в руки русских сановников. Шляхта Кресов составляла 70% дворянства России. Такое положение означало огромное влияние польской шляхты, распространявшееся на территорию России. В такой ситуации царские власти не приняли численность польской шляхты. С началом разделов Россия предприняла шаги по исключению мелкой польской шляхты из привилегированной части шляхетского сословия. Наихудшее положение было у мелкой шляхты, которой было трудно выполнить строгие требования имперских властей, направленных на исключение большей части шляхты из сословия. Первым «нападением» на польское дворянство стало требование российских властей удостоверить документально принадлежность к шляхетскому сословию. Большая часть шляхты это требование выполняло в основном благодаря записям в метрических книгах (на основании записей о крещении, бракосочетании).

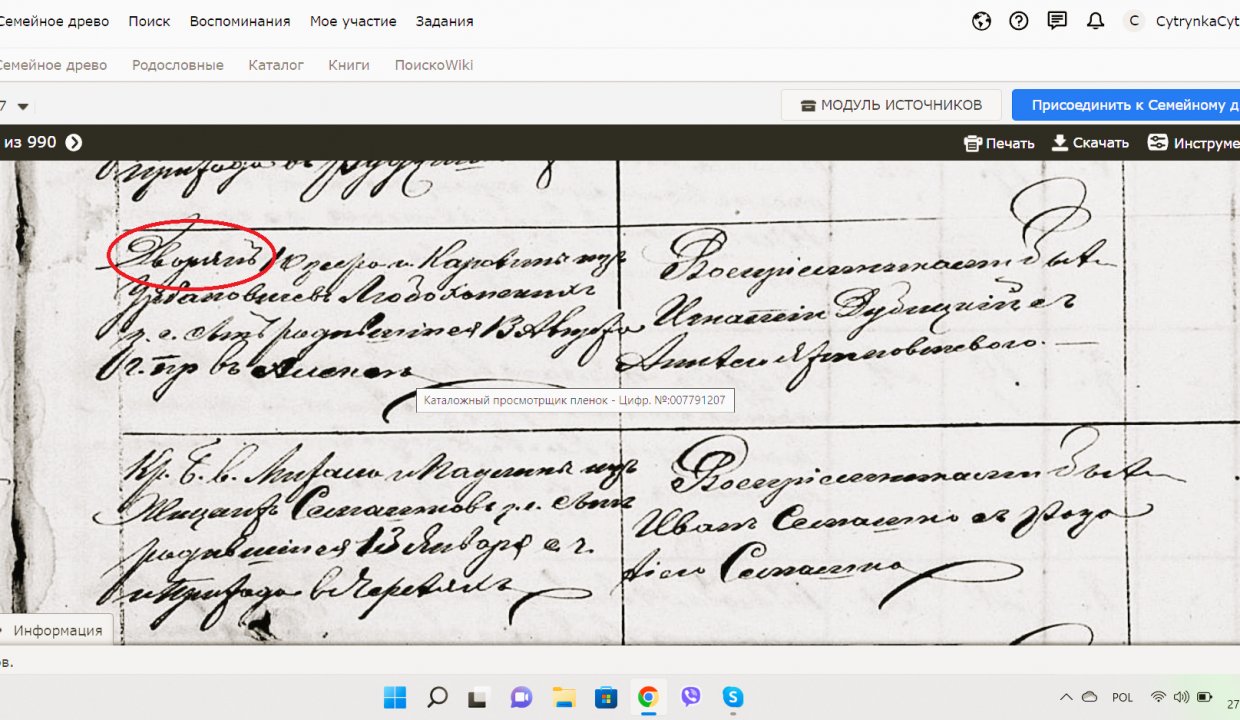

Отмечу, что именно таким способом вы можете и сейчас проверить принадлежность ваших предков к тому или иному сословию: крестьянскому, мещанскому, военному или дворянскому, к примеру. Можно прибегнуть к розыску записи о рождении или бракосочетании в костеле/церкви интересующего вас предка. Запись будет содержать указание на сословие, примеры на фото ниже я взяла на сайте FamilySearch, вы можете там попробовать поискать своих предков:

Самым большим ударом стал царский указ от 24 мая 1818 г., на основании которого из перечня шляхты была исключена шляхта, которая попала в список ранее на основании записи в метрических книгах или устного свидетельства частных лиц. Царские власти требовали доказательств того, что шляхта владела не только землей, но и крестьянами. Это требование было невыполнимо для большей части мелкой шляхты загродовой и застенковой. Вот почему в гербовниках XIX и XX веков так мало знатных родов. Отголоски этого болезненного для шляхты периода можно найти, например, в «Пане Тадеуше» Адама Мицкевича (который происходил из мелкой шляхты):

„Kiedym został szlachcicem? Sam Bóg to pamięta!

Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,

Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny.”

Комментарии

Ваше имя: